Tag: Actualité

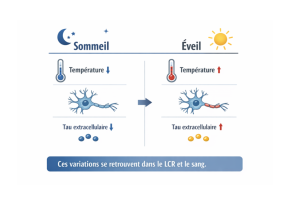

Turn on the Heat ! Le rôle clé de notre température corporelle dans la maladie d’Alzheimer

Notre cerveau fonctionne mieux quand ses grands rythmes physiologiques sont stables, notamment le sommeil et la température corporelle. Dans notre…

Zoom sur nos actions 2025

En 2025, la Société des Neurosciences s’est affirmée comme un acteur engagé du débat public scientifique. Elle a pris…

Un rythme cérébral du sommeil apparu il y a 300 millions d’années

Un rythme global ultra-lent, cérébral et corporel, spécifique au sommeil profond des mammifères vient d’être également identifié chez sept espèces…

Prix FENS Forum 2026

Doctorant·e·s et post-doctorant·e·s membres de la Société des Neurosciences, candidatez pour un soutien financier pour participer au Forum FENS 2026…

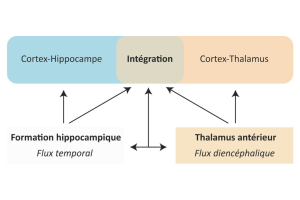

Le thalamus cognitif

Par Mathieu Wolff Publié dans la Lettre des Neurosciences n°68 Le thalamus est souvent considéré comme une structure…

Comment mener des recherches expérimentales en milieu scolaire ?

Par Sébastien Goudeau, Matthew J. Easterbrook et Marie-Pierre Fayant Publié dans la Lettre des Neurosciences n°68 Les recherches…

Les architectes de l’ombre : comprendre et modéliser les processus de construction collective des nids d’insectes sociaux

Par Guy Theraulaz Publié dans la Lettre des Neurosciences n°68 Les insectes sociaux, tels que les fourmis et…

Modélisation et exploration de graphes d’IRMs cérébrales sans a priori anatomiques

Par Antoine Bourlier, Mohamed Slimane, Jean-Yves Ramel et Élodie Chaillou Publié dans la Lettre des Neurosciences n°68 Un…

Contrôle sensorimoteur naturel d’un bras artificiel

Par Aymar de Rugy Publié dans la Lettre des Neurosciences n°68 Lorsqu’ils sont entrainés sur des données suffisamment riches,…

Interface cerveau-machine pour la restauration du mouvement : l’Intelligence Artificielle au cœur du décodage de l’activité corticale

Par Guillaume Charvet, Fabien Sauter-Starace, Tetiana Aksenova Publié dans la Lettre des Neurosciences n°68 Fortes de premières preuves de…