Uncategorized

Syndrome autistique : un nouveau gène responsable identifié

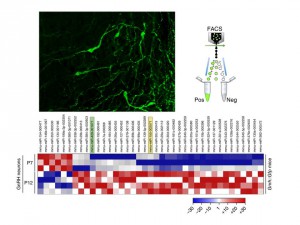

La délétion du gène TSHZ3 responsable d’un syndrome autistique

Un consortium international, réunissant chercheurs et cliniciens autour des équipes de Laurent Fasano et de Lydia Kerkerian-Le Goff à l’Institut de Biologie du Développement de Marseille, identifie TSHZ3 comme un nouveau gène lié aux troubles du spectre autistique (TSA) et essentiel pour le développement des neurones de projection du cortex cérébral. Cette étude est publiée dans la revue Nature Genetics.

Les travaux princeps de l’équipe de Laurent Fasano sur TSHZ3 avaient décrit ce facteur de transcription à doigts de zinc comme indispensable pour la myogenèse de l’uretère ainsi que pour la structuration des circuits neuronaux contrôlant la respiration. La présente étude montre, chez l’homme et sur des modèles murins, l’existence d’un lien direct entre déficience de TSHZ3 et un syndrome incluant notamment traits autistiques et anomalies congénitales de l’appareil urinaire. La délétion de Tshz3 chez la souris affecte l’expression corticale d’un ensemble de gènes dont une proportion majeure des orthologues humains est associée aux TSA, incluant des marqueurs de l’identité moléculaire des neurones des couches profondes du cortex cérébral. Les souris hétérozygotes Tshz3 présentent des altérations de la transmission et de la plasticité au niveau de synapses établies par les neurones de projection des couches profondes du cortex cérébral. Ces travaux décrivent un syndrome autistique associé à la déficience de TSHZ3/Tshz3, lié à des anomalies du développement et du fonctionnement post-natal des neurones de projection du cortex cérébral. L’expression dès les stades embryonnaires de défauts du tractus rénal dus à cette déficience pourrait favoriser la détection et la prise en charge précoce de patients atteints d’un sous-type de TSA.

En savoir plus :

TSHZ3 deletion causes an autism syndrome and defects in cortical projection neurons

Caubit X, Gubellini P, Andrieux J, Roubertoux PL, Metwaly M, Jacq B, Fatmi A, Had-Aissouni L, Kwan KY, Salin P, Carlier M, Liedén A, Rudd E, Shinawi M, Vincent-Delorme C, Cuisset JM, Lemaitre MP, Abderrehamane F, Duban B, Lemaitre JF, Woolf AS, Bockenhauer D, Severac D, Dubois E, Zhu Y, Sestan N, Garratt AN, Kerkerian-Le Goff L, Fasano L. Nat Genet. 2016 Sep 26. doi: 10.1038/ng.3681.

Contacts:

Rétines artificielles : de sérieuses pistes pour une vision plus nette

Formidable défi thérapeutique, les prothèses rétiniennes, développées depuis une dizaine d’années, permettent à certaines personnes aveugles de percevoir des signaux lumineux, mais l’image restituée est encore loin d’être précise. En comparant, chez le rongeur, l’activité du cortex visuel générée artificiellement par les implants à celle produite par la « vision naturelle », des chercheurs du CNRS, du CEA, de l’Inserm, de l’AP-HM et d’Aix-Marseille Université ont identifié deux facteurs limitant la résolution des prothèses. À partir de ces résultats, ils ont pu améliorer la précision de l’activation prothétique. Ces travaux pluridisciplinaires, publiés le 23 août 2016 dans la revue eLife, ouvrent la voie à de nouveaux progrès pour les prothèses rétiniennes chez l’homme, dans le but d’améliorer la qualité de vie des patients implantés.

Voir le communiqué de presse CNRS

Alzheimer : importance des récepteurs de l’adénosine

Plasticité synaptique, mémoire et récepteurs de l’adénosine aux stades précoces de la maladie d’Alzheimer.

Les troubles de la mémoire sont au centre de la maladie d’Alzheimer (MA). Dès les stades précoces de la maladie, les personnes ont du mal à assimiler de nouvelles informations. Le travail publié dans Nature Communications concerne les mécanismes synaptiques à la base de l’acquisition d’une mémoire de type épisodique dans la MA. Il a été réalisé principalement par Silvia Silva, étudiante en thèse dans le laboratoire de Christophe Mulle à l’Institut Interdisciplinaire des Neurosciences.

Dans l’hippocampe, les circuits synaptiques formés par les interconnections réciproques entre neurones de la région CA3 forment un réseau “attracteur” qui serait capable d’encoder rapidement et ensuite de restituer une information mnésique de type épisodique. L’encodage nécessite un changement de l’efficacité de certaines des connections synaptiques formant en quelques minutes une trace physique plus ou moins durable de cette mémoire. Le travail de l’équipe de Christophe Mulle a montré que ce phénomène de plasticité synaptique dans CA3 est très fortement affecté dans un modèle murin de la MA. Ce déficit apparait à un stade très précoce, bien avant l’apparition des plaques amyloïdes qui constituent un des traits histopathologiques majeurs de la maladie chez l’homme. En parallèle, les souris modèles de la MA sont incapables d’acquérir rapidement une information contextuelle, comme par exemple la position d’objets dans une boite.

En cherchant à mieux comprendre les raisons du déficit de plasticité synaptique dans ce réseau “attracteur” et ses conséquences pour l’encodage rapide de la mémoire, Silvia Silva a identifié un acteur délétère majeur, les récepteurs de l’adénosine de type A2A. Ces récepteurs sont présents dans les synapses pathologiques à un niveau anormalement élevé. Le simple fait de bloquer génétiquement ou pharmacologiquement l’expression ou la fonction des récepteurs A2A dans les neurones de CA3 suffit à restorer la plasticité synaptique. Ces récepteurs surpexprimés de manière pathologique dans les synapses du réseau de CA3 empêchent la plasticité synaptique et participent sans doute au déficit d’encodage rapide de la mémoire dans ce modèle murin de la MA.

Ce qui est tout à fait intéressant, c’est que les récepteurs A2A ont pour antagoniste très sélectifs la caféine, à des doses qui correspondent à quelques tasses de café. De nombreuses études moléculaires et psychopharmacologiques ont établi un lien entre déficit cognitif et surexpression pathologique des récepteurs A2A dans différents modèles chez le rongeur en particulier dans les équipes de David Blum à Lille et Rodrigo Cunha au Portugal. Selon certaines études épidémiologiques, la consommation régulière de café constituerait une forme de protection contre la MA, cependant le faible nombre d’études sur les humains ne permet pas encore de statuer. Le travail publié par l’équipe de Christophe Mulle et ses collaborateurs donne une raison supplémentaire de prendre au sérieux les possibles bienfaits thérapeutiques d’antagonistes des récepteurs A2A ou tout simplement de la caféine, en particulier à un stade précoce du développement de la MA.

Viana da Silva, S. et al. Early synaptic deficits in the APP/PS1 mouse model of Alzheimer’s disease involve neuronal adenosine A2A receptors. Nature Communications 7, 11915 (2016).

Fatigue cognitive et décisions économiques

Vous travaillez trop ? Vous dépensez plus !

Acheter le dernier smartphone ou économiser de l’argent pour partir aux Seychelles ?

Résister à la tentation d’une récompense immédiate est souvent indispensable pour atteindre nos objectifs à long terme. Et notre capacité à contrôler notre impulsivité est une des clefs de notre insertion sociale et de notre réussite professionnelle.

Et si nous avions un stock quotidien limité de self-control ? Une fois cette ressource épuisée, nous serions soumis à notre impulsivité et prendrions des décisions dénuées de toute rationalité !

C’est l’hypothèse qu’a testé l’équipe de Mathias Pessiglione en demandant à trois groupes de volontaires de se prêter à des études comportementales. Le premier groupe devait résoudre des exercices compliqués pendant plus de 6 heures. Pendant ce temps, le deuxième groupe était confronté à des exercices simples alors que le troisième groupe se divertissait en lisant ou en jouant à des jeux vidéos. A intervalles réguliers, les chercheurs demandaient aux participants de choisir entre une récompense immédiate, recevoir une petite somme d’argent tout de suite, ou une récompense à long terme, une plus grosse somme d’argent plus tard.

Les personnes soumises à des exercices difficiles ont choisi la petite somme tout de suite, c’est à dire qu’ils ont favorisé un choix impulsif à un choix plus profitable à long terme. Ainsi la « fatigue » cognitive nous entrainerait à faire des choix plus impulsifs.

La responsable ? Une petite région du cerveau située dans le cortex préfrontal et sollicitée à la fois lors de la réalisation de tâches complexes et de choix financiers. L’activité de cette région diminue avec la fatigue, or plus son activité diminue, plus le nombre de choix impulsifs augmente.

Ce travail met en évidence un mécanisme qui explique pourquoi, après une journée de travail intense, notre impulsivité augmente quand il s’agit de prendre des décisions économiques. Ces résultats ont des implications dans le domaine du management, en effet le nombre et la durée des pauses pendant le travail devraient être adaptées pour éviter la fatigue cognitive. Un travail trop intense a non seulement des répercussions sur nos décisions économiques mais peut entraîner, à terme, des conditions pathologiques comme le syndrome du burn-out.

Réf.:

Neural mechanisms underlying the impact of daylong cognitive work on economic decisions. Blain B, Hollard G, Pessiglione M. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jun 21;113(25):6967-72)

Cajal Course: Hippocampus, from circuit to cognition

CAJAL Neuroscience Training Courses

The Brain Prize course.

Hippocampus: from Circuits to Cognition

Over the past 50 years, major breakthroughs in understanding hippocampal connectivity and function have been done. Continued technological advances have opened new opportunities for the study of this brain area at the level of molecules, cells, and networks. The advanced CAJAL course will give promising young neuroscientists in-depth exposure to the breadth of research on the hippocampus, and will provide hands-on training in state-of-the-art methods used to study hippocampal function. Ultimately, the school will promote interactions between students and leading experts on hippocampal anatomy, physiology and function via lecture series.

Dates: 10-31 Oct. 2016

Venue: Bordeaux Neurocampus, France

Course directors:

• Jozsef CSICSVARI (Institute of Science and Technology, AT)

• Charan RANGANATH (University of California, US)

On-site chairs:

• Christophe MULLE (University of Bordeaux, FR)

• Mario CARTA (University of Bordeaux, FR)

Deadline: 31st July, 2016 (Brussels time, Midnight)

Caractériser la morphologie des neurones et des astrocytes in vivo par spectroscopie par résonance magnétique

Aborder la morphologie des cellules cérébrales, in vivo, de manière non-invasive reste un réel défi. Or, la morphologie des neurones et astrocytes est susceptible d’être altérée au cours de certaines affections, en particulier les maladies neurodégénératives. Il serait donc extrêmement pertinent de disposer d’une méthode d’imagerie non-invasive permettant d’accéder à ces caractéristiques morphologiques. Malheureusement, la finesse de la structure de ces cellules, ainsi que leur extrême imbrication, les placent bien en dessous de la résolution de toutes les techniques d’imagerie cérébrale.

Le groupe de Julien Valette (MIRCen) au CEA de Fontenay aux Roses a développé, dans le cadre d’un projet financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC), une stratégie pour quantifier certaines caractéristiques morphologiques des neurones et astrocytes, publiée en mai 2016 dans la revue PNAS. Cette méthode indirecte est basée sur la mesure, par des approches originales de spectroscopie par résonance magnétique in vivo, de la diffusion de molécules naturellement et spécifiquement présentes à l’intérieur des cellules, afin de « sentir » de l’intérieur la structure cellulaire contraignant la diffusion de ces molécules. Les données de diffusion sont ensuite modélisées, par simulations numériques dans des « cellules virtuelles » effectuées massivement sur processeur graphique, pour en extraire la complexité et la taille des cellules dans le volume cérébral étudié. La stratégie proposée, bien que nécessitant encore des étapes de validation, laisse ainsi entrevoir la possibilité de mesurer de manière non-invasive la morphologie des cellules du cerveau.

Référence de l’article : Palombo M, Ligneul C, Najac C, Le Douce J, Flament J, Escartin C, Hantraye P, Brouillet E, Bonvento G, Valette J. (2016) New paradigm to assess brain cell morphology by diffusion-weighted MR spectroscopy in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jun 14;113(24):6671-6. doi: 10.1073/pnas.1504327113. Epub 2016 May 25.

Lien vers l’article (open access) : PNAS open access

Contact : Julien Valette, Laboratoire des Maladies Neurodégénératives / MIRCen, UMR9199 CEA-CNRS-Univ. Paris-Sud, I2BM, DRF, CEA, Fontenay aux Roses, France.

Crédit photo : Julien Valette/Marco Palombo

Retour sur les Journées thématiques de la Société des Neurosciences

Escale au bord de la Loire…

Les 24 et 25 mai derniers, plus de 200 participants ont assisté aux 2e Journées Thématiques de la Société des Neurosciences organisées à Tours par la Structure Fédérative de Recherches de Neuroimagerie Fonctionnelle de Tours-Poitiers. Ces journées se sont déroulées dans la salle Thélème de l’université François-Rabelais de Tours et étaient consacrées à « La plasticité cérébrale, de la recherche fondamentale à la clinique ». Vingt conférences, dont la prestigieuse Lecture Alfred Fessard donnée par Geneviève Rougon, ont été présentées et suivies par des chercheurs et des cliniciens, majoritairement issus des laboratoires français mais aussi par quelques collègues étrangers. Les discussions et les échanges ont été nombreux lors des pauses café et buffets et autour des quarante-sept posters principalement présentés par des étudiants. Dix d’entre eux ont été sélectionnés pour une présentation de leurs travaux sous la forme de communication-flash de 5 minutes.

Ces journées se sont terminées par une conférence à l’attention du public tourangeau au cours de laquelle Hervé Platel (Inserm Caen) a abordé la question : Arts, cerveau et vieillissement – de la musique pour bien vieillir ? De nombreux échanges ont eu lieu à l’issue de cette conférence, à laquelle ont participé environ 130 personnes.

Les organisateurs remercient chaleureusement la Société des Neurosciences pour leur avoir confié l’organisation de ces journées, et les nombreux sponsors pour leur indispensable soutien.

Les lauréats du prix de thèse de la Société des Neurosciences

Les trois lauréats du prix de thèse de la Société des Neurosciences ont reçu leur prix lors des 2e Journées Thématique organisées à Tours les 24 et 25 mai dernier. Ils ont brièvement résumé leurs travaux de thèse.

Mon projet de thèse a porté sur l’étude de la fonction de la protéine LGI1, dont le dysfonctionnement est responsable d’une épilepsie héréditaire du lobe temporal et d’épilepsies auto-immunes. Mes travaux de recherche ont consisté à déterminer la période développementale et les populations de neurones qui contribuent à la pathologie à l’aide de lignées de souris génétiquement modifiées. Mes résultats ont permis de démontrer que les neurones excitateurs jouaient un rôle majeur dans cette épilepsie, et que LGI1 était indispensable au maintien d’une excitabilité neuronale normale tout au long de la vie. De plus, j’ai montré que LGI1 est un acteur essentiel de l’élément présynaptique et que son absence entraîne une libération excessive de glutamate aux synapses excitatrices qui pourrait être à l’origine des crises d’épilepsie. La meilleure compréhension de la fonction de LGI1 devrait maintenant permettre d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques dans l’épilepsie.

Le cervelet joue un rôle déterminant dans l’apprentissage, le maintien de la posture et la coordination motrice. Au sein du réseau neuronal cérébelleux, les informations sensorielles convergent vers la cellule de Purkinje qui possède un rôle clé dans le traitement des informations. Il est donc important de comprendre comment la connectivité de celle-ci est modifiée durant un apprentissage moteur. Ma thèse a consisté à étudier les voies de signalisation moléculaire impliquées suite à l’activation de récepteurs pré- et/ou post-synaptiques durant des protocoles de plasticité synaptique à la synapse entre fibres parallèles et cellules de Purkinje. Ces résultats expérimentaux nous ont permis la confection d’un modèle mathématique qui prédit le signe de la plasticité synaptique à partir de patrons d’entrées arbitraires sur la cellule de Purkinje. L’ensemble de ces études permettra de mieux comprendre le mécanisme de stockage de l’information dans le cortex cérébelleux, et potentiellement d’identifier des cibles pharmacologiques permettant de résoudre ou de corriger des désordres cérébelleux.

De nombreuses études ont mis en évidence un rôle du sommeil dans la consolidation de la mémoire. Cette consolidation durant le sommeil serait permise par des répétitions des informations vécues lors de l’éveil. Il a été montré chez le rongeur que des cellules de lieu, qui s’activent de façon spécifique selon notre localisation dans l’espace, étaient réactivées durant le sommeil, comme si l’animal rejouait les trajectoires qu’il avait faites durant l’éveil. Nous avons utilisé ces réactivations des cellules de lieu afin de créer un souvenir artificiel entre un lieu et une récompense durant le sommeil, au moyen d’une interface cerveau-machine. La création de ce nouveau souvenir a permis de démontrer le rôle causal de ces neurones dans la navigation spatiale.

Un résumé des découvertes 2015 de la Neuroendocrinologie Française

La Neuroendocrinologie est une discipline transversale par excellence qui étudie les interactions réciproques entre le système nerveux et les systèmes endocrines et neuroendocrines. C’est une discipline centrale en neurosciences qui aborde des sujets de santé publique majeurs et d’agronomie. La Société de Neuroendocrinologie fédère une quarantaine de laboratoires et environ 250 chercheurs et étudiants français et francophones qui se réunissent chaque année dans un colloque ouvert aux autres sociétés internationales de neuroendocrinologie.

En décembre 2015, le conseil scientifique de la Société de Neuroendocrinologie a sélectionné quelques articles de très haut niveau scientifique publiés en 2015 par des membres de notre communauté afin de faire connaître sous forme de plaquette des avancées scientifiques majeures.

Contrôle de la fertilité : des microARNs responsables !

Des ARN particuliers de petites tailles sont responsables du contrôle de l’expression de la gonadolibérine ou GnRH (Gonadotropin Leasing Hormone), une neurohormone qui pilote la maturation sexuelle, l’apparition de la puberté et la fertilité à l’âge adulte. C’est ce que vient de démontrer l’équipe « Développement et plasticité du cerveau neuroendocrine » dirigée par Vincent Prévot, Directeur de recherche Inserm (Centre Jean-Pierre Aubert, Lille). L’intervention des micro-ARNs, transcrits de l’ADN, s’opère autour de la naissance, et marque une étape clé du développement postnatal. Une défaillance de l’action de ces micro-ARNs entraine une perturbation, voire l’arrêt total, de la production de GnRH par les neurones de l’hypothalamus qui la synthétise, et ainsi une infertilité. Dans les cas les plus graves, une stérilité peut intervenir. Le détail de ces travaux sur la souris est publié dans la revue Nature Neuroscience datée du 2 mai 2016.

Pour en savoir plus, lire le communiqué de presse Inserm.

“A microRNA switch regulates the rise in hypothalamic GnRH production before puberty”

Andrea Messina1,2,7, Fanny Langlet1,2,3,9, Konstantina Chachlaki1,2,9, Juan Roa4,5,9, S Rasika6, Nathalie Jouy1,2, Sarah Gallet1,2, Francisco Gaytan4,5, Jyoti Parkash1,2,8, Manuel Tena-Sempere4,5, Paolo Giacobini1,2, Vincent Prevot1,2

1 Inserm, Laboratory of Development and Plasticity of the Neuroendocrine Brain, Jean-Pierre

Aubert Research Centre, U1172, F-59000 Lille, France

2 University of Lille, FHU 1000 days for Health, School of Medicine, Lille, F-59000, France

3 Columbia University Medical Center and Berrie Diabetes Center, New York, NY 10032,USA

4 Department of Cell Biology, Physiology and Immunology, University of Cordoba & Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Cordoba (IMIBIC/HURS), 14004 Cordoba,Spain

5 CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, Instituto de Salud Carlos III, 14004 Cordoba, Spain

6 Inserm UMR1141 – PROTECT (Promoting Research Oriented Towards Early CNS Therapies), 75019, Paris, France

7 Present address: University of Lausanne, CHUV, Lausanne, Switzerland

8 Present address: Centre for Animal Sciences, Central University Punjab, 151001 Bathinda, India

9 These authors contributed equally to this work

Nature Neuroscience, 2 mai 2016, doi:10.1038/nn.4298

Contact chercheur

Vincent Prévot

Directeur de recherche Inserm

Equipe « Développement et plasticité du cerveau endocrine »

Centre Jean-Pierre Aubert, Unité Inserm 1172, Lille

Tel: 03 20 62 20 64

Courriel