L’Intelligence Artificielle (IA) est omniprésente dans notre quotidien. Elle effraie ou elle fascine selon les situations. Elle occupe une place particulière dans le domaine des neurosciences car d’un côté, les propriétés anatomiques et fonctionnelles du cerveau aident au développement de l’IA, et de l’autre, les méthodes issues de l’IA participent à une meilleure analyse ou modélisation de toute la complexité de l’anatomie et du fonctionnement du cerveau. Ne parle-t-on pas de neurones et de réseaux de neurones dans les deux cas ? Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de consacrer une partie de ce numéro à la place de l’IA dans les neurosciences, à travers le dossier de ce numéro et la rubrique d’Histoire des neurosciences.

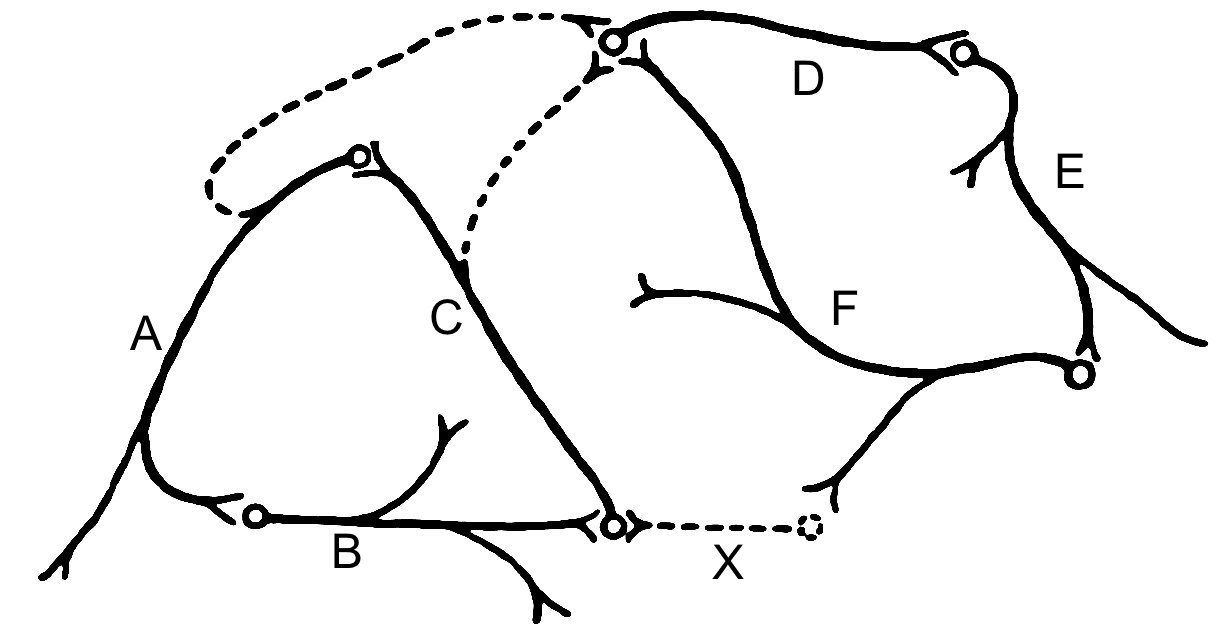

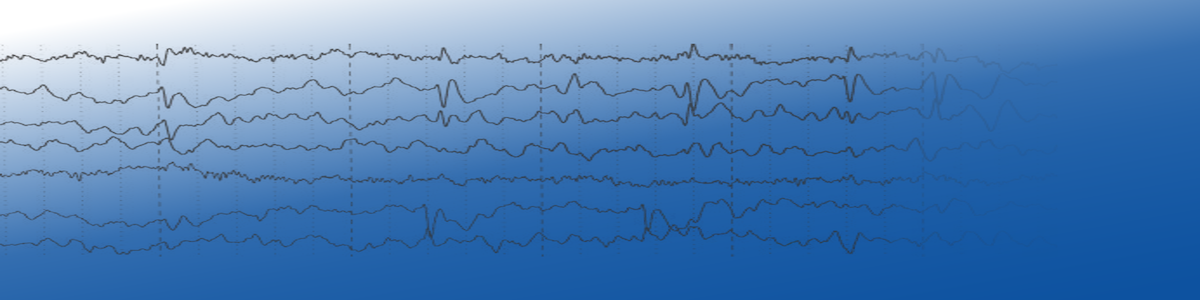

Aborder précisément les liens entre le l’IA et les neurosciences nécessiterait plusieurs ouvrages tant ces interactions sont nombreuses et diversifiées. Nous avons donc dû faire des choix et nous avons demandé aux experts de ces domaines d’aborder quelques exemples caractéristiques comme la place de l’IA dans les interactions cerveau-machines. Le contrôle du mouvement ne passe plus par une commande musculaire envoyée vers notre corps mais simplement par la pensée, ce qui était de la science-fiction dans les années 90 devient réalité. Les capacités de calcul de l’IA permettent d’analyser l’activité neuronale, d’induire des réponses adaptées aux différentes tâches, et d’apprendre. Ces travaux trouvent leurs applications dans la mise au point de neuroprothèses pour la restauration de la marche chez les tétraplégiques ou la récupération de mouvements après un accident. Au-delà des applications cliniques, sur un plan plus fondamental l’IA devient également un outil indispensable pour l’étude du cerveau. Vous lirez ainsi dans ce dossier comment des neurobiologistes et des informaticiens tourangeaux ont développé un nouvel outil d’analyse d’images obtenues en IRM sur différents modèles animaux. Les images sont analysées sans a priori anatomique. L’IA peut également être mise à profit dans l’étude et la modélisation des comportements sociaux tels que ceux décrits chez les fourmis et les termites. À l’aide de la modélisation mathématique, les chercheurs sont parvenus à décoder les interactions complexes entre les insectes, et notamment leur coordination lors de la construction du nid, incluant des comportements très sophistiqués. Un dossier à lire sans tarder.

Pour compléter ce dossier ne manquez pas l’article d’Histoire des Neurosciences dans lequel Jean-Gaël Barbara explique comment dans les années 50, à partir de quatre exemples aux États-Unis, en France, en Angleterre et au Canada, des cybernéticiens, des neurophysiologistes, des psychologues et des mathématiciens ont collaboré pour créer des dispositifs artificiels intelligents, capables de reproduire les capacités de l’intelligence humaine. On peut imaginer que les discussions n’ont pas toujours été simples entre les acteurs de ces différentes disciplines mais elles ont été fécondes et elles illustrent bien l’importance de l’interdisciplinarité.

D’interdisciplinarité il en est également question dans l’article de Thomas Hinault et son équipe qui nous expliquent comment la rencontre entre des psychologues et des neurophysiologistes a donné naissance à la Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives. Le but des chercheurs de cette Société, à savoir la compréhension du fonctionnement du cerveau et de ses capacités cognitives, était déjà au cœur des préoccupations des chercheurs en IA.

Dans la rubrique nouveauté, Mathieu Wolff nous livre les dernières données sur le thalamus, une structure longtemps délaissée car considérée comme un simple relais vers le cortex. Les plus récentes études montrent qu’en réalité le thalamus joue un rôle important – pour ne pas dire central – dans les fonctions intégratives et cognitives. Mathieu Wolff nous explique que le thalamus est impliqué notamment dans la mémoire, la flexibilité comportementale, la prise de décisions, autant de fonctions classiquement associées au cortex préfrontal. De même, un certain nombre de pathologies mentales sont associées à un dysfonctionnement thalamique. Toutes ces observations donnent une autre image du thalamus et son rôle mérite sans nul doute d’être revisité avec la considération que suggère sa position centrale dans le cerveau. Un article à ne surtout pas manquer.

Enfin, la recherche expérimentale sur les sujets humains soulève de nombreuses questions éthiques qui prennent peut-être encore plus d’importance dès lors qu’elles s’intéressent aux enfants. Ces recherches sont précieuses pour l’étude des mécanismes d’apprentissage et des processus cognitifs car elles servent aussi de références pour la construction et la mise en place des programmes scolaires par les pouvoirs publics. En regard de ces enjeux, Sébastien Goudeau et son équipe abordent un certain nombre de recommandations, notamment éthiques, pour faciliter et optimiser les collaborations entre les acteurs de cette recherche dans le milieu scolaire.

Nous espérons que cette Lettre saura retenir votre attention et assouvir votre curiosité, nous vous garantissons qu’elle a été écrite « avec I mais sans A ». Bonne lecture

Ont participé à ce numéro :

Tetiana Aksenova, Aurélie Bidet-Caulet, Antoine Bourlier, Karen Brami-Cherrier, Jocelyne Caboche, Anne Caclin, Elodie Chaillou, Guillaume Charvet, Philippe Ciofi, Aymar De Rugy, Matthew J. Easterbrook, Marie-Pierre Fayant, Nathalie George, Marie-Hélène Giard, Jean-Antoine Girault, Marie Gomot, Sebastien Goudeau, Thomas Hinault, Camille Jeunet-Kelway, Marie-Lou Kemel, Emeline Pierrieau, Jean-Yves Ramel, Sylvie Retaux, Emanuelle Reynaud, Fabien Sauter-Starace, Henrique Sequeira, Mohamed Slimane, Guy Theraulaz, Martine Timsit-Berthier, Emmanuel Valjent, Peter Vanhoutte, Rufin Vanrullen, Fabien Wagner, Mathieu Wolff

Réalisation :

Société des Neurosciences